暦の上では冬が始まる11月。秋の名残を感じつつも冬の訪れを楽しむ季節です。色づいた葉が風に舞い、鮮やかな落ち葉の絨毯を楽しめるようになります。季節の変わり目の気候の変化をふまえて、お相手を気づかう言葉を贈るのも良いでしょう。

文例:親しい人へ贈るカジュアルな書き出し例文

- 暦の上では立冬を迎えましたが、穏やかな小春日和が続いています。

- 日ごとに秋が深まり、いちょうの金色が空に映えるころとなりました。

- 読書や音楽鑑賞、スポーツなどを楽しむのに良い季節となりました。

- 冬の足音がそこまでやってきているようです。

- Enjoy beautiful clear skies of autumn today.

文例:目上の方へ贈る改まった書き出し例文

- 立冬を過ぎて暦の上では冬となりました。お変わりなくお過ごしのことと存じます。

- 紅葉も見ごろを迎え、はなやかな錦の秋となりました。

- 静かな晩秋の頃、いかがお過ごしでしょうか。

- 初霜の便りが届くころ、ますますご健勝のことと存じます。

文例:ビジネスシーンでの書き出し

- 霜秋(そうしゅう)の候【11月上旬〜11月下旬頃】

「秋が深まり、霜が降りる頃」を表します。冷たく引き締まった冬の空気を感じ始める11月に使います。 - 向寒(こうかん)の候【11月上旬〜12月全般】

「寒い季節に向かっている」という意味です。1月6日の小寒まで使うことができるあいさつです。 - 初霜(はつしも)の候【11月中旬〜11月下旬】

「秋から冬にかけて最初に降りる霜、その霜が降りた頃」に使います。地域によって霜が降りる時期に差はありますが、大体11月中旬〜11月下旬辺りが一般的です。 - 落葉(らくよう)の候【11月中旬〜11月下旬】

「秋になって木の葉が落ち、本格的に寒くなる季節」のことです。色づいた紅葉の時期が終わり、冬の気配を感じられるようになる頃に使います。 - 深冷(しんれい)の候【11月全般】

「風が冷たくなり、寒さが深まってきた頃」を表します。葉が紅葉し、落葉するまでの間に使われます。

ビジネスでは簡潔に用件を伝える文書が好まれるため、漢語調の時候のあいさつにします。「〜の候」は「〜のみぎり」に置き換え可能です。ビジネスでも、やわらかさを出したい相手や個人のお客様へは和文調のあいさつでも問題ありません。

文例:結びのあいさつ

- 小春日和が続くこのごろ、どうぞお健やかにお過ごしください。

- 菊花のみぎり、さらなるご発展を心よりお祈り申し上げます。

- 街は冬の装いとなりました。あたたかくしてお過ごしください。

- 本格的な冬に向かいます折りから、どうぞご自愛ください。

- 初霜の折、皆様のご健勝をお祈り申し上げます。

季節の行事や風物詩

- 七五三

- 小春日和

- 木枯らし

- 紅葉狩り

- 新嘗祭

- 冬支度

- 酉の市

- 落ち葉焚き

- 文化祭

- 初霜

- 氷雨

- 十日夜

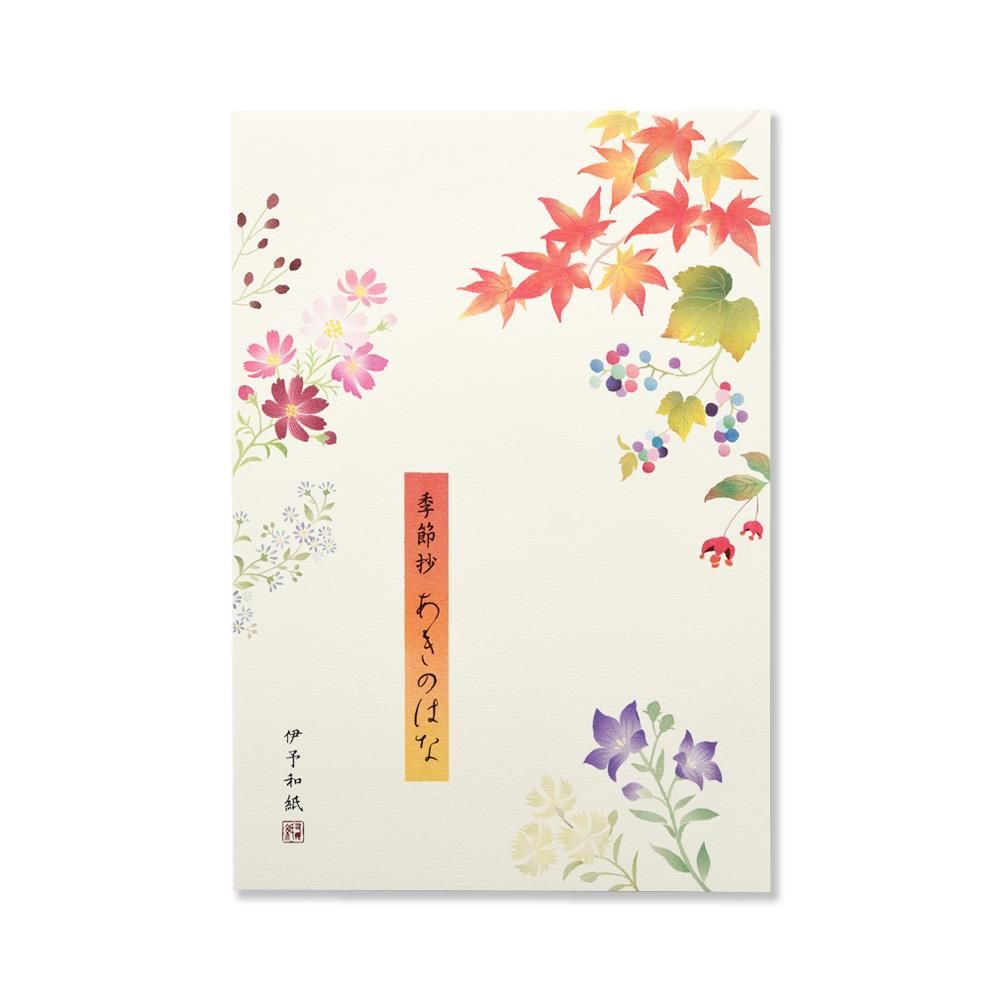

秋から冬への変化の時季である11月は、秋が一段と深まり、徐々に葉が赤く染まり始めます。神社では、晴れ着に身を包んだ可愛らしい子どもたちが、七五三のお宮参りをする季節でもあります。

11月の花や植物

- モミジ

- サザンカ

- ヤマブドウ

- ヒイラギ

- ナンテン

- ツワブキ

- フユボタン

- イチョウ

- ナナカマド

- アザミ

- シクラメン

- ノボタン

- ボケ

- ノコンギク

11月の節気

【立冬(りっとう)11月7日】

暦の上では冬のはじまりです。空気が冷たくなる頃で、冬が近いことを感じられます。木枯らし一号や初雪の便りも届き始めます。

【小雪(しょうせつ)11月22日】

木々の葉もすっかり落ちて、空気が冷えてくる時期です。山あいでは雪が降り、本格的な冬の訪れを告げます。

ほかの月の時候のあいさつ

- 時候のあいさつ 10月

- 時候のあいさつ 12月

時候の挨拶一覧ページはこちら

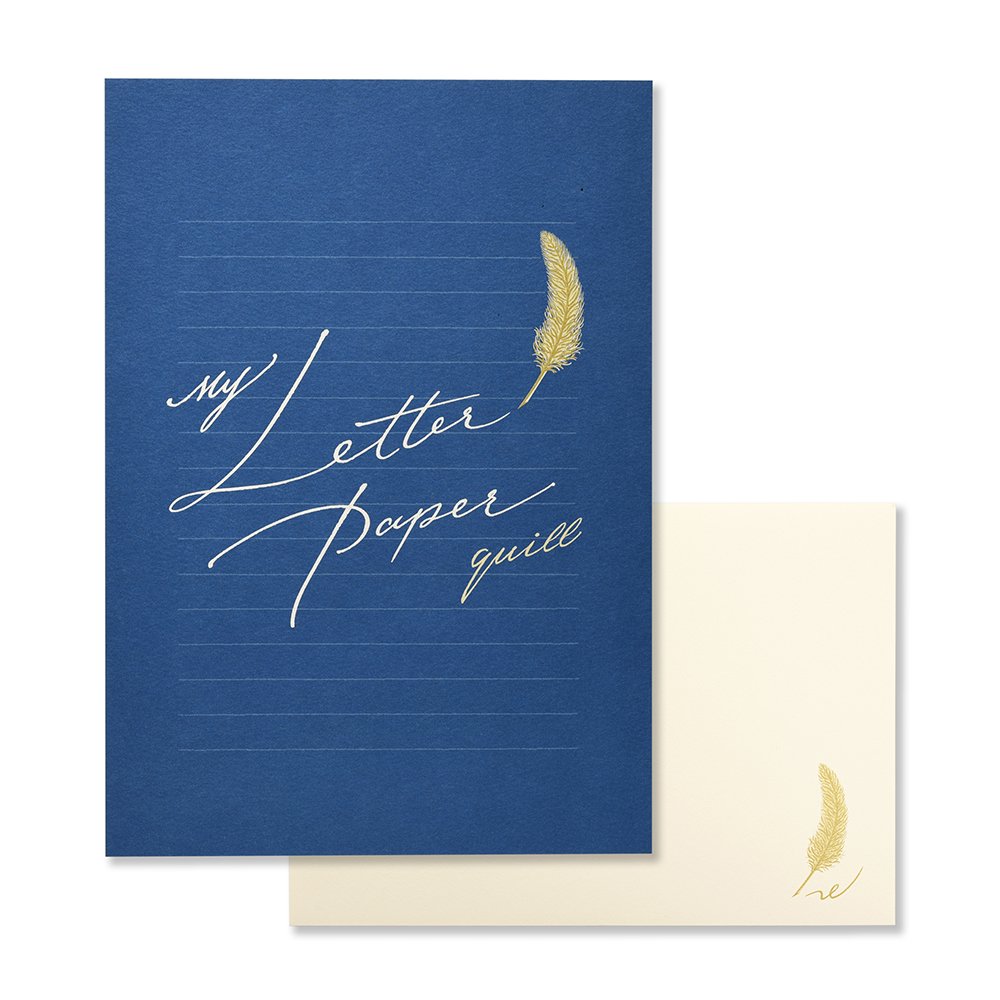

便箋/封筒セット シロフクロウ

便箋/封筒セット シロフクロウ

便箋/封筒セット 紙司撰 銀雲淡色箋 タテ罫

便箋/封筒セット 紙司撰 銀雲淡色箋 タテ罫